息子は小4で学校へ行けなくなり、小6まで完全不登校。

中1では希望のフリースクールに週1回通学、1年間継続しました。

そして現在中2。

自分の力で勉強をしたいと、フリースクールから新たな道へ切り替え中。

小学校後半はほぼゼロ勉でしたが、今は自ら勉強をするまでに回復しました。

▼我が家のこれまでの不登校ストーリーをまとめた記事はコチラ▼

【不登校実体験ブログまとめ】小4〜中2の4年間の記録を一気読み!(全話リンク付き)

不登校になると、親が特に心配なのが「勉強」ではないでしょうか?

でも私は、【勉強は後で取り戻せる】と思っています。

子どもにはその力がある。

ただ、その力を活かすかどうかは、親が待てるかどうかによるとも思っています。

私も最初は全然待てませんでした。

あんなに勉強が嫌いだった息子を、信じることなんてできませんでした。

でもそんな我が家でも、息子が勉強に対するスイッチを自分から入れるようになりました。

今子どもが不登校&ノー勉で、「うちの子…このまま勉強せずに大人になったらどうしよう…」と不安になっている親御さん。

この記事を読んで、そんな不安な気持ちが、少しでも楽になると嬉しいです。

もしこの記事を読んでいてモヤモヤするようでしたら、読まずに閉じちゃって大丈夫です。お子さんの性格にもよりますし、不登校でも勉強が好きで取り組めるタイプのお子さん、週に何度かは授業に参加できているお子さんだと、対応も違ってくると思います。

勉強の遅れは取り戻せるか?

勉強はあとで追いつける

子どもが不登校になり特に心配なのが、「勉強」だと思います。

私もそうでした。

・他の子は毎日学校で学んでいるのに、うちの子はゲームばかり…

・家で勉強させようにも、親が教える必要がある。

・そもそもやろうとしない。

・高校に行けなかったら?将来仕事に就けなくなったら?

悪い方向へ想像すると、どこまでも不安が膨らんでしまいますよね。

でも、正直な所、

勉強は後で何とでもなります。

遅れても、後から追いつくことは可能です。

勉強するためには子ども本人の意志が必要

ただし…

「本人が、自分の意思で『やろう!』と思う段階に進んだら」です。

ここまで、待ってあげられるかが大事だと思っています。

じゃあ、その段階はいつなの?

スイッチはどうやったら入るの?

「それがわからないから困ってるんです!」

…その気持ち、痛いほどわかります。

でも、それだけは「誰にもわかりません」という回答になってしまいます。

なぜかと言うと、勉強するのに必要なエネルギー量、充電期間、充電速度は、その子それぞれで違うから。

親にできることは何?

だからこそ…

私達親にできるのは、

・子どもが安心して充電できる雰囲気にしてあげること

・プレッシャーをかけずに待ってあげること

だと思うんです。

私も最初は、「せめて勉強だけでも」と必死でした。

でも、当時の息子は勉強どころか、生きているのも辛い状態。

そんな状態で無理にやらせても、うまくいくはずがなかったのです。

まずは「心の回復」が最優先

まずは心に「安心」を

もちろん、状況によるので絶対の正解はありません…

でも学校へ行くのがもう限界になってしまっている子にとっては、勉強よりもまずはエネルギーの回復のほうが必要です。

エネルギーの回復が進んでいないうちは、学校や勉強の話はせず、充電に専念できるよう「心を安心」させてあげてほしいです。

本人の意志なしに「◯◯させる」はNG

「馬を水飲み場に連れて行くことはできても、水を飲ませることはできない。」

これは不登校の対応でよく言われる言葉ですが、本当にその通り。

いくら勉強のために環境、教材、良い声がけを揃えても、本人の意志なしに、勉強をさせることはできません。(形だけ机に座らせることはできますが。)

不登校の子どもにとっては、「学校へ行く」「勉強する」「外出する」など、親が当たり前だと思うことであっても、大人が想像する以上に大変な負担になっています。

もし子どもが自分の意志ではなく、親の期待に応えようと無理をして動いたとしても、まだ回復が充分でない段階では、どこかで息切れしてしまう可能性が高いです。(子どもは本当に敏感に、親の期待を読み取ります…)

心が傷つき、エネルギーが漏れ続けている状態では、いくら環境を整えても良い言葉をかけても、動けない。

もしくは、何とか動いたとしても、長くは続かなかったりしがちです。

(もちろん、本人の意志で挑戦してみた→でもまだ難しかった…という、本人発信の挑戦は良いと思います!)

回復が進めば、子どもは自然と動き出す

まずは

・その傷を癒すこと

・エネルギーを回復させてあげること

が最優先。

傷が癒え、エネルギーが回復してきたら、子どもは「自分の意志で」自然と動き出します。

多くの不登校の子にとって、勉強は回復の最終段階です。

実際に、不登校経験者ママさんたちのお話を聞いても、しっかり休んでエネルギーが回復した後に勉強を始める子が多いです。

ゼロ勉だった息子の勉強ストーリー

うちの息子は、不登校初期(小4)、うつ状態で「生きるのが辛い」と言っていました。

鉛筆を見るだけ、本を開くだけでも頭が痛くなり、ミミズの這ったような字しか書けない状態にまでなりました。

あれから約4年たった中1の終わり。

息子は突然勉強スイッチをONにし、猛勉強を始めました。

ですが、そこに至るまでは山あり谷ありでした。

回復が充分でないと、「勉強」は難しかった

実は息子、小5の後半に一度、家庭教師を利用してみたいと勉強に挑戦したことがありました。

でも、まだ回復が充分ではなかった。

息子なりに「勉強をしなくてはならない」という罪悪感や焦りのようなものがどこかであったのかもしれません。

単純に挑戦できる気がしたのかもしれません。

それはわかりませんが、やはりまだ勉強に取り組める所までは回復していなかった。

家庭教師の授業の前になると、気持ち悪くなってトイレに駆け込むようになり、続けられませんでした。

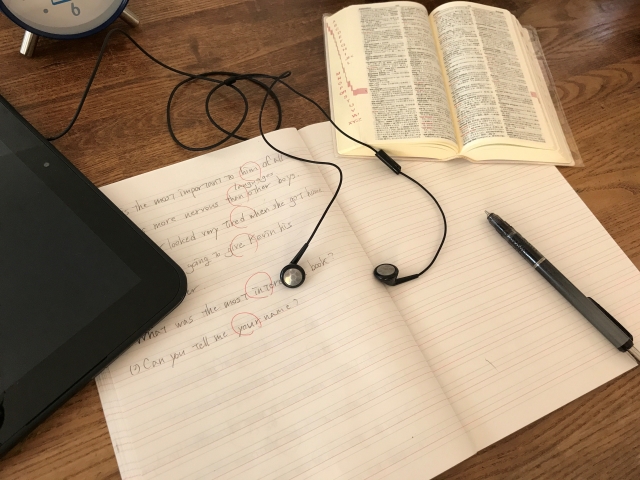

負荷をとことん減らした

これは無理だなと、家庭教師会社へ退会の連絡。

でも担当者さんが息子の状況を親身に考えてくれ、相談の結果「勉強らしい勉強」は一旦止め、他の方法を試してみることに。

ひとまず、先生との相性もありそうだったので、先生を変更。

そして【鉛筆は使わない】【ノートは使わない】【遊び感覚でできる】ことをやってみよう…と。

ipadに入れた無料アプリで遊びながら、足し算・小1漢字を思い出すところからのスタートでした。

虚しくなることもあった

正直な気持ちを言うと、「なぜ小6の息子にアプリで足し算ゲームをさせるだけのために、こんなに高額な月謝を払っているのだろう…」と何度も虚しくなりました。

でも、エネルギーが不足している状態の子に負荷をかけるとどうなるかは、もうこの4年で学びました。

かといって、せっかく本人が挑戦したいと言っているのを止める勇気もなかった。

ものすごく虚しかったけど、先生に会い、それに取り組んでいるだけで花マル!と何度も自分に言い聞かせました。

でも実は、カウンセリング効果が得られていた

ただ、後で振り返ってみると…

【勉強】としての学びには程遠かったけど、大学生のお兄さんと、勉強以外の色々な話ができたことが、結果的に息子の性格にすごく合っていたのではないかと。

これは、実は息子のエネルギーの回復につながっていたと思います。

そういう意味で、虚しく感じていた家庭教師代は、カウンセリング代として無駄にはなっていなかったと思うようにしています。

ただやはり、勉強を始めるのにはまだ早かったんだろうなとも感じました。

始めるのがあと1年後なら、もっとあっという間に進んだんだろうなと…

でもすべて結果論になるので、どこで始めるのがよかったのか、あそこで続けたのがよかったのかは、誰にもわかりません。

一つ言えるのは、「息子自身の意志で」挑戦したことが、最終的に良い結果につながったのだということです。

スモールステップで鉛筆が使えるように

徐々に勉強の感覚を取り戻してきた息子は、先生との相性もあり、小6後半ごろ、気づけば鉛筆で字がかけるようになっていました。

教科書を見ること、ノートに文字を書くこともできるようになりました。

でもそうなるまでに時間はかかりました。

ようやく「勉強らしい勉強」ができるように

そのような流れで、「勉強らしい勉強」ができるようになった息子。

でも、自分から進んで勉強するほどのエネルギーには、まだ足りなかった。

中1の間は、家庭教師の先生から出してもらったほんの少しの宿題をこなすだけでした。

一方でこの1年間、小学校という息子にとっての苦しかった存在から開放され(小学校卒業)、フリースクールに行きはじめ、息子は着々とエネルギーを回復させていたのです。

突然はじめた猛勉強

そして、エネルギーの充電が溜まってきた、中1の2月。

突然、猛勉強を始めたのです。

自分に合った参考書を調べて本屋へ買いに行き、英単語を猛スピードで暗記。

数学も猛スピードで覚えはじめ、「同級生に追いつく!」と自分の意思で勉強を進めています。

【2025.8月追記】

結局、「参考書を読んで自分の力で勉強する」と、現在は家庭教師もやめ、完全自学自習で勉強を進めています。もちろん上手くいくかどうかは誰にもわかりませんが、本人の意志は固いので、引き続き必要なサポートをしながら見守って行きたいと思います。

不登校の子の勉強スイッチは突然入る

まだ回復が充分でない時期は、スモールステップにしても進むのにとても時間がかかり、苦労したのに…

不登校の子の、エネルギーが回復してからの勉強スイッチは、噂で聞いていた通り、本当に凄まじいのだなと驚きました。

もちろん、この先また停滞することもあるかもしれません。

でも、4年前に「生きるのが辛い」と言っていた息子が、

- 自ら自習室へ行って自主的に勉強している

- 思春期なのに母に嬉しそうに勉強の話をしてくれる

この変化は、本当に大きな前進です。

不登校の回復は「波」のようなもの

不登校は、右肩上がりに回復するわけではありません。

我が家の息子も、また勉強をお休みする時期がくるかもしれません。

- 良くなったかと思ったら、また落ち込む。

- 進んだと思ったら、また戻る。

でも、長い目で見れば、確実に前に進んでいます。

母親としては不安ですが、子どもは自分で前に進む力を持っています。

私たちができるのは、「ヘルプを求められたときにサポートすること」。

そして、「それまで、焦らずに子どもを信じて待ってあげること」。

(この「子どもを信じる」がなかなかできず、苦しい気持ちも痛いほどわかるんですけどね…)

そのためには母の心の余白が必要

子どもを支えるには、まず母親自身の体と心が元気であることが大事。

不安を抱え込まず、誰かに話して吐き出してください。

- 不登校の親の会

- スクールカウンセラー

- 市の子育て相談

- 心を許せるママ友

- SNSなどのつぶやき

- ノートに思ったことを殴り書き

※個人的には、これにプラスして【断捨離】がめちゃくちゃオススメなのですが、それについて書き始めると熱くなってしまうので(笑)またの機会に紹介します。

不登校の親の会

特に、「不登校の親の会」は同じ経験をした親たちが集まる場所なので、安心して不安を吐き出せるし、共感し合えるので、安心感につながります。

ネットやSNSで検索してみてください。近くで、お話会を開催しているところがあるかもしれません。

今の時代は、オンラインで繋がれる親の会などのコミュニティもあるかと思います。

同じように悩んでいる人のSNSでコメントのやりとりをするだけでも、少し楽になることもあります。

スクールカウンセラーについての注意

ただし、注意してほしいのはスクールカウンセラー。

不登校の子の心理についてよく理解されているカウンセラーなら安心なのですが…

不登校の本質を理解していないカウンセラーの場合、「学校寄りの対応」をする人もいます。

子どもの心よりも「学校に戻すこと」を優先することがあります。

そのようなカウンセラーに当たってしまった時、

「親がカウンセラーの影響を受けて、子どもに無意識にプレッシャーをかけてしまわないように」

そこは注意してあげてくださいね。(経験者です…)

そして、スクールカウンセラーに限らずですが、

「このアドバイス、何か違和感があるな。うちの子には合わないかも?」

「ここの場所は、ちょっと苦しくなるな…」

そう感じたら、思い切って相談先を変えることも大切です。

(もちろん私のブログに対しても、辛くなるようでしたらスルーしてくださいね。)

まとめ

【 勉強の遅れに対する不安】

・不登校になると「勉強の遅れ」が心配になるのは当然のこと。

・でも、勉強はあとから取り戻せる。

・子どもが「やろう!」と思える状態まで心を回復させることが最優先。

【子どもが勉強を始めるには】

・無理にやらせるのはNG。

・「心の傷を治す」「勉強のことは忘れて心から休ませる」ほうが先。

・エネルギーが充分回復すれば、自分で勉強スイッチを入れてくる。

【息子の回復と勉強への意欲】

・不登校初期(小4)は、完全にうつ状態だった。

・回復が足りないまま勉強に着手し、挫折した経験あり。

・数年間の回復期間を経て、突然猛勉強を始めた。

【不登校の回復は右肩上がりではない】

・一進一退を繰り返しながら成長する。

・子どもには「自分で進む力」がある。

・子どもが自分でスイッチを入れるまで「信じて待つ」

【母の心の余白を作る】

・母親が元気でいることが最優先。

・不安は誰かに話して発散する。

・我が子に合わないアドバイスはスルーする勇気を。

子どもが安心して進めるように、まずは心のエネルギーの回復を優先してあげてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

ではまた!とらすけでした🐯

【更新履歴】

・2025年3月:初公開(不登校期の勉強に関する基本的な考え方を紹介)

・2025年8月:我が家の息子の、勉強に対する意識変化や経験談を加筆

コメント